덴마크에 온지 벌써 2년이 되어간다. 좋은 시간은 항상 그 순간에 묶어두고 싶지만, 눈 깜짝할 사이에 흘러가버리고 만다. 그래서 그런지 덴마크에서의 2년이라는 시간은 믿을 수 없을 정도로 순식간에 지나가버렸다. 인도에서 근무했던 2년반의 시간을 기억하면, 항상 귀임 희망일을 D-day 삼아 매일 손가락으로 꼽았음에도 그리 지나지 않는 길기 긴 시간이었는데, 덴마크에서의 시간은 나를 스쳐지나간 것만 같다.

새롭고 아름다운 자연환경과 항상 꿈꿔오던 유럽에서의 생활이었음에도 불구하고, 옌스를 만나기 전 덴마크의 삶은 사실 그렇게 낭만적이지만은 않았다. 겉껍질을 뚫고 들어가 친해지기 정말 어렵고, 한번 친해지면 깊은 속을 내어준다는 덴마크인은 때로는 코코넛으로 비유되는데, 나처럼 뜨내기로 지내다가 돌아가는 외국인은 그들만의 리그를 살아가야 하기에 항상 겉도는 느낌을 갖게 된다. 간신히 한두명 사귀면 친교의 기쁨을 충분히 느끼기도 전에 여러가지 이유로 덴마크를 떠나버리곤 해 허탈함만 남기곤 했다. 이런 공허한 인간관계만으로 4년을 잘 살아갈 수 있을지 두려웠고, 덴마크의 어둡고 음산한 겨울은 유독 마음을 외롭게 했다. 부모님과 보리가 옆에 없었다면 정말 힘들었을 시간이었다.

크리스마스, 새해맞이가 다 끝나고 더이상 기념할 것도, 즐길 것도 없어 덴마크인들이 제일 우울해한다는 2월, 옌스와 만났다. 그 이후의 시간은 소소하면서 즐거운 촘촘한 추억으로 채워졌고, 새로운 것들을 빠르게 흡수할 수 있었다. 덴마크인과 연인이 되고 가족이 되는 것이 그들의 사회로 깊숙히 들어가는 지름길이라는 게 무슨 말인지 피부로 느낄 수 있었고 설명으로 듣고 머리로 이해했던 그들의 삶을 체험하며 배울 수 있었다. 전통과 현재, 삶을 대하는 태도, 일과 가정의 양립, 가족관, 지역간 감정, 정치, 사회문제, 외국인에 대해 느끼는 감정 등 많은 것을 말이다. 특히 결혼한 커플들과 만나 교류하거나 그들이 결혼하기 전에 만나 결혼식에 참석할 기회를 가진 두 번의 경험을 통해 덴마크인이 생각하는 가족과 결혼에 대한 의미를 배울 수 있었다.

물론 내가 만나는 사람들이 덴마크 전체를 대표하는 것은 아니다. 이곳도 많은 사회문제를 안고 있는 여느 나라와 같은 한 나라일 뿐이니까. 옌스와 그의 가족도 그렇고, 내 친구들도 대부분 나와 정치나 여러면에서 비슷한 견해를 가진 보수적인 사람들로, 사회에서 안정된 위치에 가 있는 사람이 대부분이니, 그들을 통해 듣는 덴마크는 편향되어 있을 수 밖에 없다. 어차피 세상을 중립으로 사는 것은 불가능하고 내가 속한 곳을 중심으로 세상을 바라보게 되며, 실제 내가 느끼고 배우는 것은 지금 내가 서있는 곳과 그 주변인으로 부터이니, 내가 하는 이야기는 바로 내가 느끼는 덴마크일 뿐이다. 이점은 우선 짚고 넘어가자.

덴마크에선 이혼이 흔하다. 주변에 이혼한 사람들도 많이 있고, 그것이 흠이 될 일도 아니다. 애가 있는 커플들도 마찬가지로 많이 이혼한다. 오래 살다가 애를 하나 둘 낳다가 결혼하는 경우도 많다. 이런 면을 보면 결혼에 대해 큰 의미를 부여하지 않는 사람들인 것 같고, 우리나라에선 이들을 가리켜 근본없는 사람들이라 부를 이들도 있을 것이다. 아니 많을 지도 모른다. 그렇지만 이곳 부부가 서로를 대하는 방식이나 가족을 대하는 방식을 옆에서 지켜본다면 결코 그렇게 폄하할 것이 아니라는 것을 금새 느끼게 될 것이다. 맞지 않는 부부는 인내하며 사는 방식을 택하는 대신에 갈라서는 것이고, 직장내에서나 친구사이에서 혼외 여자친구가 있는 것을 자랑한다면 매우 곱지 않은 시선을 받게될 만큼 커플간의 신뢰와 헌신을 중요시한다. 물론 누군가와 연인관계를 맺기 전까지 다른 국가에 비해 열린 성의식을 갖고 있는 것은 맞는 이야기지만, 그건 딱 그때까지이다. 가족과의 관계는 매우 중요하다. 크리스마스를 중심으로 한 연말이나, 소소한 일에 자주 모이고 서로 초대하기 때문에 가족들과 보고 함께 보낼 시간이 많다. 손주들이나 자식, 며느리, 사위 생일 등에 사돈이 함께 모일 일도 많이 있다. 때로는 그로 인해 여기도 고부갈등이나 장서갈등이 생기기도 하고 그래서 부모자식지간 사이가 멀어지는 경우도 있다. 그러나 일반적으로 부부는 내가 함께하기로 선택한 반려의 입장을 이해하고, 내 부모라고 꼭 좋은 관계를 맺으라고 강요하지도 않는다. 같이 잘 지내면 가장 좋겠지만, 그렇지 않을 경우라도 그것이 부부간의 갈등을 일으키도록 하지 않는 것이다.

그래서 그런지, 결혼은 진정한 축하의 장이다. 프로포즈를 받고 우는 사람은 있을지언정, 결혼식은 모두가 행복하게 웃는 곳이다. 자식이 결혼하면 짠하고, 친한 친구가 결혼을 할 때 괜시리 뭉클해지는 마음에 눈을 적시는 것은 우리네 정서이다. 결혼 만찬은 통상 6~7시에 시작해서 신혼부부가 추는 웨딩댄스가 자정 직전에 있기까지 아주 오랫동안 지속되는데, 중간중간 부모와 형제, 친한 친구들이 각각 5분에 가까운 결혼 축사를 한다. 부모의 경우, 어린 자녀가 자신에게 주는 의미를 작은 에피소드들과 함께 소개하기도 하고, 얼마나 사랑하고 자랑스러워 하는지 이 또한 여러 에피소드와 함께, 또는 시와 함께 소개하기도 한다. 그들의 만남에 대한 생각과 앞으로 인생에 대한 덕담 등 많은 이야기를 하는데, 덴마크인 특유의 유머감각과 더불어진 축사를 듣자면 참으로 놀랍다. 친구들도 마찬가지이다.

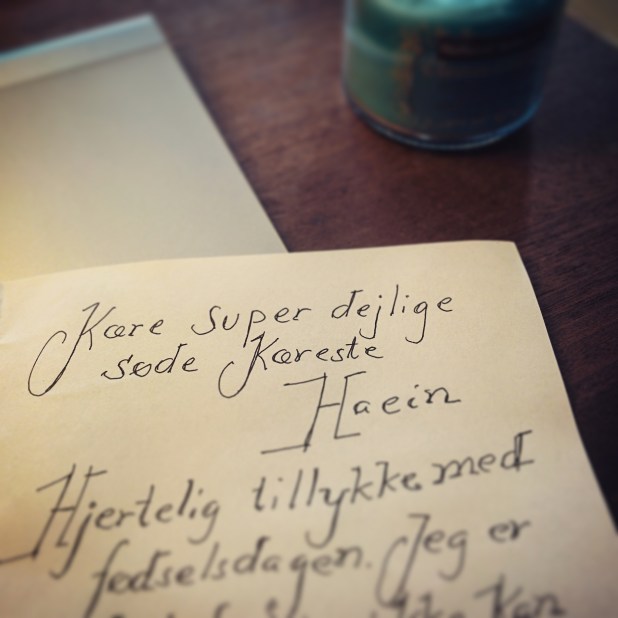

예전에 옌스가 아버지 칠순잔치에 말할 내용을 미리 써서 연습하는 것을 본 적이 있는데, 이보다 훨씬 길게 하는 결혼 축사는 얼마나 정성을 들여 준비하고 연습했을 지 상상이 된다. 우리네 일상이 바쁘고, 뭐든지 효율적으로 빨리빨리 처리하려다 보니 삶이 건조해지고, 표현을 하지 않다보니 마음도 때로는 건조해지는 경우가 많다. 대충 이해해주겠지 하다보면 소홀해지기도 하고. 이 곳의 여러 축하문화는, 선물의 내용이나 가격은 별로 중요하지 않다. 돈으로 주는 경우도 있지만, 그건 재미가 없다고 생각하고 가급적 고민을 해서 준비하고 카드를 쓴다. 마음이 동하면 표현하게 될 수도 있지만, 표현하다보면 마음이 동하고 행동이 마음을 낳는다는 생각을 갖고 있는데, 이런 하나하나의 작은 행사가 추억을 만들고 관계를 돈독히 하게 하는 윤활유가 된다.

결혼식엔 많은 전통적 요소가 아직도 남아있다. 결혼식을 마치고 난 신혼부부에게 쌀을 던져주며 축복하는 의례나 하객들이 결혼만찬 중 바닥을 발로 구르면 신혼부부가 테이블 아래로 들어가 키스를 해야 하는 것, 반대로 하객들이 접시를 포크나 칼로 두드려대면 신혼부부는 의자 위에 올라서서 키스를 해야 하는 것들이다. 신부나 화장실을 가느라 자리를 비우면 하객 중 여자들은 모두 일어나 신랑 볼에 키스를 해야 하는 것이나 반대로 신랑이 가면 남자들이 똑같이 하는 것 등도 재미있는 전통이다. 웨딩 댄스가 끝나고 나면 남자들은 신랑을 헹가래 치듯이 들고 신발을 벗겨 양말 끝을 가위로 잘라낸다. 이 밖에도 많은 것들이 있다.

만찬 도중 같은 테이블에 있는 사람들이 한국에서는 결혼을 어떻게 하냐고 물어보는데, 대부분이 하는 현대적 결혼식을 이야기해줘야 하는지, 전통 결혼을 이야기 해야하는지 갈등이 되었다. 그래서 할 수 없이, 예전 3일 가량 동네에서 잔치하듯 했던 결혼 전통이 현대에 들어 가정의례준칙의 도입과 함께 어떻게 서구화되었는지, 얼마나 효율적으로 진행되었는지, 또 그래서 요즘 왜 사람들이 작은 결혼에 관심을 갖는지 설명해주었다. (결혼 만찬장으로 가는 차안에서 한국 음식의 매운 맛은 고추가 소개된 나름 최근에 있었던 (Modern introduction) 일임을 이야기했다가, 500년이 최근이라는 이야기에 다들 배를 잡고 웃었는데, 결혼식의 변화도 500년전 있었던 일이냐고 농담을 해서 멋적게 웃었다. 이는 Modern이 아닌 Contemporary 현상이라고 덧붙이면서.) 우리 결혼에 전통 요소가 많이 사라진 것은 아쉽긴 하지만, 어차피 세상은 변해가는 것이고 전통은 있다가도 없어지고, 없다가도 만들어지는 것이니 새로운 시대엔 새로운 것을 만들어가고, 전통을 재해석해서 더 좋은 것을 만들어가면 될 것이다. 특히 나처럼 이문화에서 온 두명이 한가족을 이루게 되는 경우 문화접변이 일어나고, 세계가 더 긴밀하게 연결되며 나같은 사례가 워낙 많기에, 뭐가 전통이라고 해야 할지 흐려지는 경향도 생길 수 있다.

이미 둘이 같이 산지 2년이 된 커플로 8월이면 태어날 아이도 있는 그들의 결혼식에서, 신부 입장을 기다리는 신랑의 바짝 긴장한 모습과 마른 입술과 함께 초조해하는 듯한 모습을 보며, 결혼은 누구에게나 떨리고 긴장되는, 인생의 반려를 맞이하는 소중한 것임을 재차 확인할 수 있었다. 올 연내 결혼을 할 나에게도 간혹, ‘아, 정말 나도 결혼을 곧 하는구나.’ 하는 생각에 그 무게가 불현듯 실감이 나며 설레면서 긴장이 되는 순간이 있다. 재단에 서서 신부를 기다리는 신랑의 마음이야 오죽 더 긴장될까.

이러저러 생각을 할 수 있는 기회를 준 Regitse(레깃써)와 Michael(미케엘) 커플의 앞날에 좋은 날만 가득하길 빌어본다.

< Regitse & Michaels Bryllup >

< Karen & Sunes Bryllup >